Rubén Darío Álvarez Pacheco, muchachon@rinconguapo.com

En la época de La Colonia (siglo XVI al siglo XVIII) la ciudad de Cartagena de Indias (departamento de Bolívar, Caribe colombiano) se posicionó como uno de los principales puertos de comercio negrero del virreinato de la Nueva Granada, pues era en esta localidad donde se concentraba el mayor arribo de barcos que traían mercancías y africanos esclavizados hasta lo que hoy conocemos como América Latina.

Además, Cartagena de Indias era algo así como el paso obligado de la mayoría de embarcaciones procedentes de Europa con destino al interior de lo que hoy llamamos Colombia. Posteriormente, los ingenieros españoles, con ayuda de la mano de obra indígena y africana, abrieron el Canal del Dique, que comunica a la bahía de Cartagena con el gran río Magdalena.

Las embarcaciones que surcaban el Canal del Dique no sólo llevaban mercancías en sus bodegas. También transportaban artistas de todas las áreas, quienes venían de Europa a exponer sus habilidades en Santa Fe de Bogotá o en cualesquiera de las ciudades de los Andes, donde residían los empresarios que los contrataban. Pero antes permanecían unos días en Cartagena mostrando sus artes ante los pobladores.

Así las cosas, y abordando un poco el gusto por las manifestaciones culturales, los habitantes de aquella Cartagena colonial se acostumbraron a presenciar todo tipo de espectáculos artísticos, como obras de teatro, óperas, recitales de poesía, cantantes, exposiciones de pintura, zarzuelas y otras expresiones que actualmente algunos investigadores socio culturales señalan como la causa de que la ciudad no se case con ningún ritmo u otra exposición de la variedad del arte.

Dicho de otro modo: ciudades como Barranquilla, Cali y Buenaventura, por ejemplo, hicieron de la llamada música salsa toda una cultura en medio de la cual sus habitantes se mueven, piensan, bailan, crean y resisten hasta el punto de que, en determinados momentos, podría verse la música afrocubana como una de las manifestaciones raizales de esas urbes, cuando en realidad fue acogida del movimiento cultural latino engendrado en la Nueva York de los años 50 y 60.

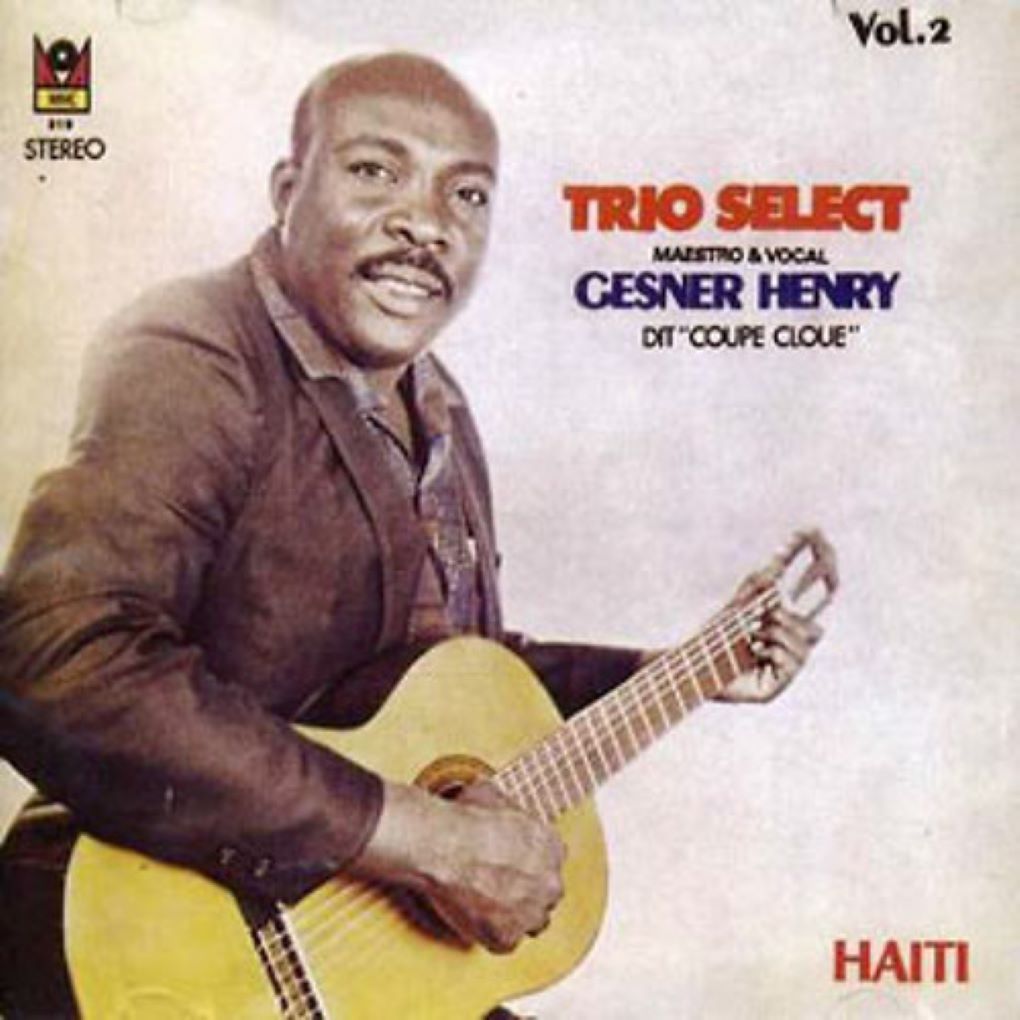

Nunca ha sucedido eso con Cartagena. Por sus medios de comunicación y espacios populares se han paseado ritmos y propuestas como el porro, la cumbia, el merecumbé, la gaita sanjacintera y sucreña, el bullerengue, el merengue dominicano, el son cubano, el bolero, la ranchera, el tango, la bomba y la plena puertorriqueñas, el bambuco, el pasillo, el joropo llanero, el compas haitiano, el reggae jamaiquino, la gaita venezolana, el pop y rock norteamericanos, el soukus africano y la música de acordeón colombiana con sus variantes, entre otros, pero ninguno se ha quedado como audio símbolo definitivo de la ciudad.

Hubo una época, a finales de los años 30 y durante la década de los 40 del siglo XX, cuando Cartagena de Indias se cubanizó, en el sentido de que sus habitantes no sólo aceptaron la música de la isla de Cuba, sino también sus vestimentas desde los emblemáticos sombreros, pasando por los trajes enteros y el calzado. Era la época en que la música cubana se propagaba a través de sus emisoras, cuyas señales se escuchaban en Cartagena con la misma claridad de las estaciones radiales locales.

A finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI la llamada música champeta, junto con la denominada música urbana, tomaron un auge inusitado, pero con visos de cumplir el destino de los ya mencionados ritmos: pasar de moda y, si acaso, renovarse en determinados capítulos de la vida cultural de la ciudad.

Sin embargo, no debe olvidarse que lo que sí ha estado presente siempre, de una u otra forma, es la herencia musical africana, no sólo en Cartagena sino también en gran parte del departamento de Bolívar y de la Región Caribe en general. Y esa presencia afro, hablando de música, se manifiesta, más que en cualquier otra cosa, en la ejecución del tambor, lo que tal vez ha hecho creer que quien trajo ese instrumento a América fue el hombre africano, cuando en realidad, según lo afirma el investigador Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa, en el llamado nuevo mundo ya existían los tambores indígenas, sólo que eran ejecutados con las baquetas o palitos que se usan actualmente en los conjuntos que cultivan la música de gaitas. “Lo nuevo que trajo el hombre africano —explica Gutiérrez Hinojosa— fue el toque a mano limpia, lo que indudablemente aportó una nueva sonoridad al instrumento y a la música raizal, que después se volvió sincrética”.

Hablando del departamento de Bolívar, debe decirse que ese toque a mano limpia ha sido fundamental para la permanencia y desarrollo de la música que se cultiva en el corregimiento San Basilio, jurisdicción del municipio de Mahates, norte de Bolívar. Es, además, el único palenque que sobrevive de los más de ochenta que fundaron los africanos rebeldes en la geografía bolivarense durante el período colonial. Allí, la música percutiva era lo que venía predominando desde la época de La Colonia, incluyendo sus propios ritmos. A mediados del siglo XX los palenqueros adoptaron la rítmica cubana expresada en los llamados sextetos, que se componen de llamador, maracas, claves, marímbulas, bongoes y voces.

A finales del siglo XX, los jóvenes palenqueros decidieron incluirles a sus grupos musicales instrumentos melódicos como las guitarras eléctricas, el piano y hasta los sintetizadores, para interpretar la champeta y los aires llamados “urbanos”, tal como se estaba haciendo en las principales ciudades de Colombia, asimilando las nuevas prácticas musicales que se promocionaban en todo el mundo.

Pero también debe anotarse que, en San Basilio, el tambor no sólo era el instrumento central de los divertimentos sociales. También fungía como elemento comunicativo, función que era asumida por tamboreros llamados “chakeros”, quienes utilizaban un tambor denominado “pechiche”. Cada modalidad de toque comunicaba acontecimientos diferentes: había toques particulares para anunciar un deceso, un matrimonio, una fiesta, la fuga de una doncella con su novio, una convocatoria comunitaria, un lumbalú, etc.