Rubén Darío Álvarez Pacheco, muchachon@rinconguapo.com

El investigador Nicolás Contreras Hernández asegura que la palabra “champeta” es de origen africano y perteneciente al complejo lingüístico bantú, de donde se define como “cuchillo de hoja curva o filo curvo”, semántica que también es utilizada en varios países de Centroamérica y en Venezuela. En algunas de esas poblaciones de esos mismos territorios también se pronuncia como “chambeta”.

En cuanto al Caribe colombiano, hay zonas de los departamentos de Bolívar y Sucre donde a esa misma herramienta se le designa como “champa” o “chambelona”.

En todo caso, en la Región Caribe colombiana la champeta siempre ha sido el cuchillo que utilizan las amas de casa en la cocina, para seccionar las carnes, las verduras y el resto de comestibles que se consumen diariamente en familia. Se diferencia del machete por ser más pequeño, pero un poco más grande y ancho que el cuchillo que hace parte de los cubiertos que se colocan en la mesa a la hora de comer.

Algunas veces los cuchillos que usan los carniceros para sacrificar el ganado y porcionar las carnes, también son llamados champetas. Al respecto, el locutor Armando Morelos narra que, en los años setenta, los principales admiradores de las músicas africana y jíbara eran los comerciantes y rebuscadores del Mercado Público del barrio Getsemaní, quienes en las tardes sabatinas y dominicales envolvían sus cuchillos en periódicos, se los guardaban en la pretina del pantalón y se iban a bailar a las casetas de los barrios marginales.

“Cuando esos carniceros —agrega Morelos— apretaban a la pareja y se inclinaban un poco sobre ella, se les veían las empuñaduras de las champetas sobresaliendo de la parte trasera del pantalón. Por eso, la gente comenzó a calificarlos como ‘champetúos”; y a la música africana, le decían ‘champeta’”.

Como se ve, el término “champetúo” empezó siendo despectivo, pues se usaba para ofender a los habitantes de los barrios marginales, puesto que se creía que a todos les gustaba la música africana, que supuestamente era la causante de las trifulcas y los consiguientes heridos y muertos. Pero, al mismo tiempo, el término “champetúo” se usaba como sinónimo de ordinariez, mal gusto, grosería y pésimos modales.

Tal como sucedió en Cartagena con la salsa en los años sesenta, que fue estigmatizada como “música para marihuaneros”, a la música africana también se le acuñó la marca de que supuestamente era la música de los maleantes, los drogadictos y las prostitutas, pero de los barrios pobres. Evidentemente, esa estigmatización llevaba sobre sí una carga discriminatoria y racista, puesto que la mayoría de los habitantes de las zonas pobres de Cartagena eran negros y, por lo tanto, se generalizaba sin ningún miramiento en cuanto a las supuestas negatividades de la música africana.

Mientras tanto, la música africana seguía conquistando el gusto de los cartageneros pobres, quienes acudían a los bailes armados de grabadoras para conservar los duelos entre picós, que para esas alturas ya usaban las denominadas placas que inventó Mañe Vargas y con las cuales los picoteros se insultaban o se auto elogiaban, como una forma de hacerse propaganda entre sus fanáticos.

“A mí se me ocurrió lo de las placas —relata Mañe Vargas—, porque una vez fueron unos picoteros a la emisora donde yo trabajaba y me contaron que en las competencias de picó se estaba usando la modalidad de poner los aparatos cara a cara, paro saber cuál sonaba tan duro que pudiera ahogar al adversario. Por eso me pidieron que les creara algo que ellos pudieran colocar en los tornamesas para diferenciarse del contendor. Lo que me idee fue grabar un disco de 78 r.p.m. donde yo gritaba, por ejemplo: ‘¡aquiiiiiiiiii suena el gran…¡’ El invento fue tan exitoso que todos los días llegaba algún picotero con alguna frase ofensiva o elogiosa para que le hiciera una placa”.

A finales de los años 70 las discografías africana y jíbara dejaron de programarse en las emisoras con la misma asiduidad de los comienzos de la década, debido a que tendencias como el vallenato moderno, en cabeza del conjunto El binomio de oro; y la llamada “música disco o música mundo”, reforzada por las películas de John Travolta, captaron la atención de los bailadores jóvenes y de los no tan adultos. Sin embargo, la música africana se seguía programando en algunos barrios marginales y corregimientos marinos de Cartagena.

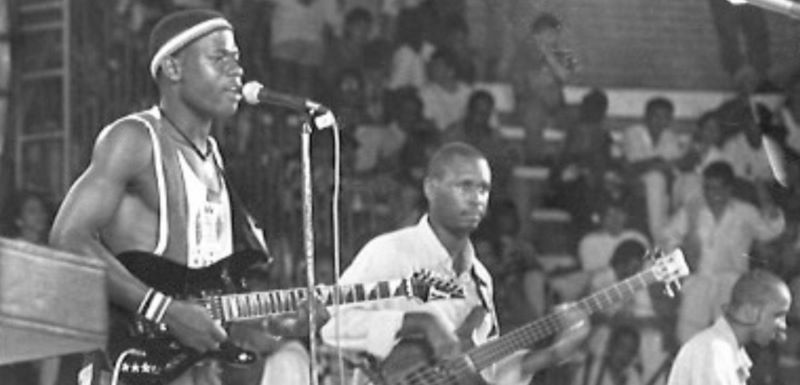

A comienzos de la década de los ochenta, exactamente en 1981, se fundó el Festival de Música del Caribe, cuya primera edición se realizó en la Plaza de la Serrezuela (o Circo Teatro), del barrio San Diego. Uno de sus fundadores, Antonio Escobar Duque, le refirió al investigador Nicolás Contreras Hernández que esa primera edición no contó con la presencia de muchos cartageneros, pero sí de turistas de diferentes países. La razón de esa falencia local estribaba en que, desde antes de que empezara el festival, se especulaba en toda la ciudad que Paco de Onix y Antonio Escobar “estaban organizando un baile champetúo” en el Circo Teatro.

Al año siguiente, el festival contó con más presencia de cartageneros, quienes ya se habían enterado de que los más interesados en el evento eran visitantes de Europa y Estados Unidos, de manera que el peso del esnobismo local fue fundamental para que el certamen criara músculos a medida que pasaban los años. Y efectivamente: durante los años subsiguientes el Festival de Música del Caribe cobró tanta importancia que opacó las fiestas novembrinas, el Festival de Cine Cartagena de Indias y el Reinado Nacional de la Belleza, en el sentido de que los turistas ya no estaban tan pendientes de esos eventos tradicionales sino de una cita con la música del Caribe bajo el cielo de Cartagena.

Al auge del Festicaribe también se le debe el sonido que los músicos locales aprendieron de agrupaciones antes desconocidas como Daikirí, de Venezuela; y La familia André, de República Dominicana, por mencionar sólo dos. Pero también logró otro milagro, que fue no sólo revivir la música africana sino también que esa expresión fuera aceptada en todos los estratos de la ciudad. Es decir: si se mira bien, el esnobismo volvió a estar al servicio de las músicas populares marginales, pues todo el mundo comenzó a tolerar el soukus y sus vertientes, porque había sido bendecido por el Festival que organizaban dos personajes de las clases altas de la ciudad.

Pero vale hacer una salvedad: al ser recibida nuevamente por todos los estratos sociales de Cartagena, los nuevos bailadores se resistían a calificarla nuevamente como “champeta”. Incluso, los locutores de las nuevas emisoras de las bandas AM y FM también miraban de lado ese término que fue tan estigmatizado en los años setenta.

Ante ese panorama, el cantautor palenquero Viviano Torres Gutiérrez asegura que le tocó proponer la palabra “terapia” para nombrar la música africana, tomando en cuenta que por esas épocas también se estaban poniendo de moda los bailes aeróbicos que se utilizaban en los primeros gimnasios que se abrieron en Cartagena. “La música africana es la terapia de los pobres”, les decía Viviano a los primeros disqueros que se interesaron en su música, la cual empezó a ser acompañada con unos pasos de baile, que años después se compactaron en toda una coreografía que ha recorrido gran parte del país.

Las dos primeras canciones que conquistaron el gusto de los bailadores, sin importar el estrato social, fueron Fatou cámara, de Philo Kola, que fue rebautizada como “Merengue ye”;y Mamema, de Moro Beya Maduma, que rebautizaron como “La Mencha”.

A propósito del rebautizo de las canciones extranjeras, la creencia general es que ese fenómeno se originó con la llegada de la música africana a Cartagena, pero no hay tal. Esa costumbre venía desde los años en que estalló el movimiento salsa en la ciudad. Fueron muchas canciones salseras las que sufrieron el rebautizo, de lo cual se pueden mostrar dos ejemplos contundentes: la pieza Think drink, del grupo The new swing, fue rebautizada como “El chiflido” o “El silbidito”, en alusión a que en la grabación se escucha una melodía que parece emitida por un silbido humano. La otra pieza es It’s a good feeling, de Joe Batan, que fue rebautizada como “El avión”, porque al inicio de la grabación se escucha un sonido parecido al de una nave aérea aterrizando.

Debe explicarse que el fenómeno del rebautizo algunas veces suele originarse por un toma y daca entre bailadores y picoteros, en el sentido de que cuando un picó ponía de moda una canción era posible que los oyentes no supieran su nombre de inmediato, pero preguntaban por la palabra o sonido más destacado en la grabación. Recuérdese el ejemplo de Think drink, rebautizado como “El chiflido” o “El silbidito”.

En cuanto a las canciones cantadas en otros idiomas, se toman las palabras que tengan similitud fonética con el castellano. Aquí podría escogerse como ejemplo la canción Awthule kancane, de Mahlathini & The Mahotella Queens, cuyo estribillo principal dice: “Ooh ngwaah, ooh ngwaah”, frase que guarda similitud fonética con “mua”, que es la pronunciación de la palabra “muda” en la dicción del Caribe colombiano. Por eso la canción fue rebautizada como “La mua”.

Una palabra de moda también podría tomarse para rebautizar una canción en idioma extranjero, como el caso de Mamema, de Moro Beya Maduma, que, como ya se explicó, se rebautizó como “La Mencha”, no sólo por su similitud fonética con el título original de la canción sino también —y principalmente— por el impacto que estaba causando la telenovela Gallito Ramírez y el personaje de la niña Mencha, interpretado por la actriz Margarita Rosa de Francisco.

Antonio Escobar Duque acuñó el vocablo “piconema” para designar las palabras que se han originado alrededor del ambiente del picó, de tal suerte que los nombres con que el populacho rebautiza las canciones extranjeras también podrían considerarse piconemas.

El éxito de “Merengue ye” y “La Mencha” provocó una inundación de canciones africanas en toda la Región Caribe, dado que los nuevos picoteros ya no esperaban a los navegantes en los puertos. Ahora disponían de presupuesto para viajar a Europa y explorar en las discotiendas de Francia, Portugal e Inglaterra la discografía africana. Aunque también hubo algunos que viajaban a Sudáfrica, donde conseguían las piezas que, posteriormente, pirateaban y reproducían para promocionar en los picós y vender en sus propios almacenes del mercado de Bazurto.