Rubén Darío Álvarez Pacheco, muchacon@rinconguapo.com

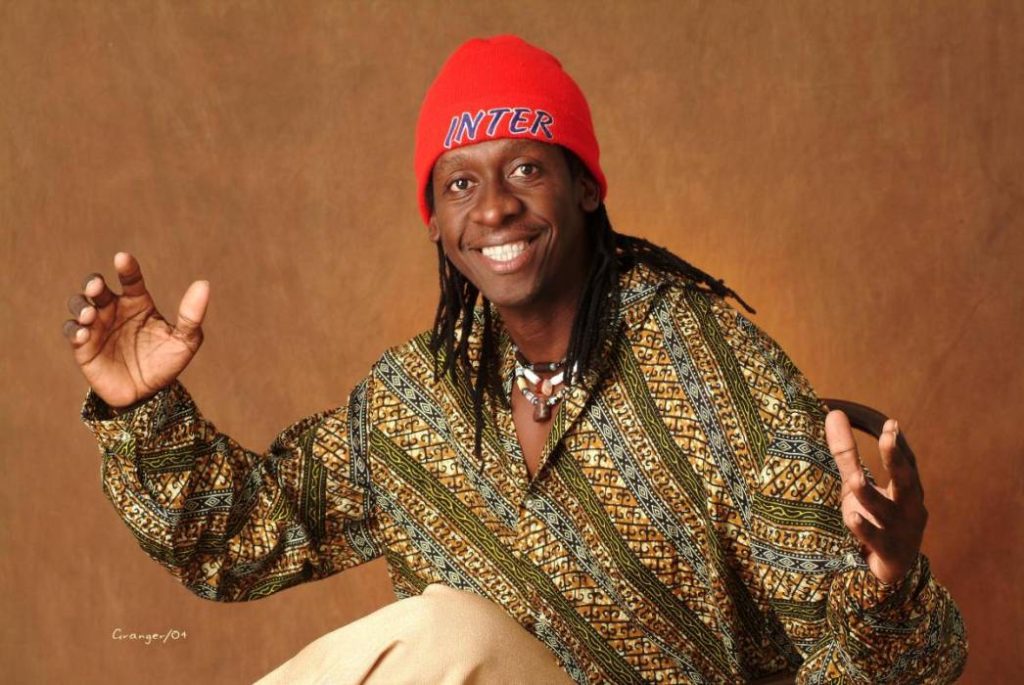

Con la aparición del cantautor palenquero Luis Alfredo Torres, quien se hizo llamar “Louis Towers”, las cosas cambiaron. Provisto de una amplia cultura, por ser estudiante de pintura de la Escuela de Bellas Artes, amante de la buena literatura y estudioso de la música afrocaribeña, el personaje de marras le dio otro aire a la champeta.

Gran parte de su magnífica visión desde el arte popular también esta cimentada en que había sido artista exclusivo de la disquera Fuentes, de Medellín, donde se codeó con grandes cantantes y músicos de diferentes partes de Colombia y del exterior.

De manera que la misión de Towers fue señalar hacia el barrio y sus personajes como el fortín que serviría para fortalecer la champeta, que en adelante se volvería más narrativa y menos tendiente a hacer bailar a la gente con estribillos simples y muchas veces mal concebidos.

La canción que quedó como clásica de ese nuevo giro de la champeta fue El liso en Olaya, que, además de estar excelentemente interpretada, se grabó en ritmo de soweto, un aire africano mucho más suave, pero al mismo tiempo incitador a la ola dancística que rodeaba los escenarios del picó.

La letra de El liso en Olaya es todo un relato sobre uno de esos personajes confianzudos y atrevidos que no faltan en los barrios populares, donde deben enfrentar más de un entuerto por su afición a enamorar mujeres ajenas.

En vista del éxito de la susodicha canción cayeron en el mercado discográfico champetero más canciones de corte narrativo como Carlitos el travieso, El viejo zorro, El ratero salado, María la perversa, La mala hierba, El mal hijo, La orejera, El abogado corrupto, La viuda de pescado, La limosnera, El bicarbonato, El padre abusador, entre otras, interpretadas por los cantantes fundadores, pero también por otros que se iban sumando atraídos por el auge que el ritmo iba tomando en la ciudad. Incluso, hubo cantantes de salsa, música de acordeón y música folclórica, quienes se apartaron un momento de sus respectivos géneros para probar suerte con la champeta. A algunos les sonó la flauta; a otros, no tanto.

A mediados de la década de los noventa, fue definitivo para la aceptación de la champeta el que el cantante Carlos Vives, con su conjunto Los clásicos de la provincia, publicara la canción Pa’ Mayté en aire de soukus, la cual cobró excesiva sintonía en todo el país, puesto que fue muy bien concebida desde el punto de vista de los arreglos con acordeón y guitarra eléctrica. Sumado a eso, el video que la acompañó hizo atractiva la coreografía creada en Cartagena para adornar la champeta.

En esta ocasión, tal como cuando se creó el Festival de Música del Caribe, el esnobismo volvió a hacer presencia, pues muchos antiguos detractores consideraron que si la champeta había llamado la atención de un artista internacional como Carlos Vives, significaba que en todo el país se estaría volviendo tendencia.

Fue así como las empresas fonográficas del interior de Colombia se interesaron por llevar a sus catálogos cantantes de Cartagena, lo que también hizo que la champeta tomara otro rumbo en cuanto a la creación de canciones románticas, con más instrumentación y arreglos inteligentes.

Gracias a ese nuevo viraje surgieron canciones como Busco alguien que me quiera, Traicionera, Don Tuvo, Acepto mi derrota, Los trapitos al agua, La voladora, La mosquita muerta, La rubia de oro y Paola, entre otros, que no sólo vibraban en el ámbito de los bailes picoteros del fin de semana sino también en las emisoras y en los canales de videos musicales.

A estas alturas, los picós dejaron de ser los escaparates sonoros de los años setenta, para transformarse en mega estructuras, con tecnología de punta representada en varias plantas de sonido, luces, tarimas movibles, computadores y pantallas para proyectar videos; reproductores de discos compactos y de memorias USB, humo artificial, micrófonos inalámbricos para disc jockeys animadores, bailarines y todo lo que la tecnología va arrojando al ya nutrido mercado de ese sector.

Con la entrada del siglo XXI, y por iniciativa de la empresa OMR (Organización Musical Rey de Rocha), propietaria del picó El rey de Rocha, surgió la tendencia a combinar la champeta con los sonidos de la llamada música urbana, producto al cual se le bautizó como “champeta urbana”, rótulo que no ha ganado la total aceptación de los admiradores.

Al respecto, el gestor cultural Rafael Escallón considera que “ese asunto de ‘champeta urbana’ no pasa de ser una redundancia, puesto que la champeta es urbana desde su nacimiento. Por lo menos, yo no tengo noticias de que anteriormente haya habido una champeta rural. Además, es la única música urbana que se cultiva en Cartagena, una ciudad que siempre se caracterizó por su fuerte inclinación hacia la música folclórica, que sí es rural; y por la música tropical, que también tiene algunas raíces originadas en el medio campesino”.

Otros defienden que esa música se estaba estancando y había que dotarla de sonidos nuevos, que atrajeran a los públicos del resto del país. Para algunos puristas, lo que pretenden los productores de “champeta urbana” es despojarla de todo lo que implique pobreza o negritud, con tal de atrapar el gusto de los turistas.

Sean cuales sean las consideraciones, la champeta de estos tiempos compite a nivel de videos y sonoridad con los famosos intérpretes del reguetón, el hip hop y dance hall, aires de los cuales también ha tomado algunos ingredientes, que son los que precisamente encienden las protestas de los puristas, quienes afirman que la champeta está sabiendo a todo, menos a champeta.

Gente como Mr. Black, Twister, Michel, Edy Jey, Oscar Prince, Bip, Kevin Flórez, Yuranis León, Koffee el Kafetero y El Vega, entre otros, son los exponentes que están capturando las miradas de sectores que veinte o treinta años atrás sólo tenían desprecio para calificar la naciente champeta.

Junto con el progreso tecnológico del picó, también han ido surgiendo productores y disc jockeys, pero más enfocados a promocionar videos acordes con las nuevas tendencias que están marcando las redes sociales.

Los sonidos propios y fusionados que la champeta ha ido incorporando a su seno, también han llamado la atención de algunos famosos conjuntos de música de acordeón, y de otras tendencias populares, cuyos arreglistas, de vez en cuando, anexan a sus creaciones el cruce de guitarras y baterías electrónicas que asimilan de los picós, cuando visitan los encuentros picoteros de Cartagena.

Las palabras “champeta” y “champetúo” ya son orgullo de quienes admiran y cultivan esa música, aunque no han perdido del todo su marca insultante entre quienes aún no logran asimilarlas de manera definitiva. Sin embargo, eso no impide que en las temporadas pre electorales los políticos se acuerden de la champeta para usarla como banda sonora de sus campañas y para producir la sensación de que están del lado del pueblo.

“Ahora todo el mundo es champetúo”, dice Yamiro Marín con cierto aire de suspicacia.

FUENTES

1.El libro de la salsa. Crónica de la música del Caribe urbano.

Por: César Miguel Rondón

Primera edición: Oscar Todtmann Editores.1978. Venezuela.

Segunda edición: noviembre 2004. Ediciones B, Colombia S.A. 2004

2.La música champeta es memoria, identidad y patrimonio.

Por: Festival de tambores y expresiones culturales de Palenque. Varios autores.

Editorial Industria Editorial S.A.S.

3. Entrevistas:

Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa

Nicolás Contreras

William Simancas Galvis

Manuel Vargas Caballero

Yamiro Marín Arias

Alberto Arias

Viviano Torres Gutiérrez

Luis Alfredo Torres

Wady Bedrán Jácome

Ernesto Armenteros

Estela Simancas Mendoza

Ricardo Chica Gelis

Dorina Hernández

Armando Morelos

Bernardo Romero Parra

Teofilo Ortega Ramos

Antonio Escobar Duque

William Hincapié Taborda

Marco Álvarez López

Eduardo Pereira Hernández

Rafael Escallón

Benjamín Paternina